156弐号機に行ったモディファイの紹介です。

壱号機に装着したパーツの詳細はこちらをご覧ください。

≪ 画像をクリックすると拡大版が見られます ≫

スタッドレスタイヤその4 (MICHELIN X-ICE XI3 205/55R16 94H XL)

スタッドレスタイヤその4 (MICHELIN X-ICE XI3 205/55R16 94H XL)

XI2を諸事情により5シーズン(!)も引き延ばしましたが、真冬の夜中にスクランブルもあり得るという事情からさすがに更新することにしました。このサイズではスピードレンジがXI2のT(190km/h)からついにH(210km/h)まで上がっています。 (2013/12/2)

スタッドレスタイヤその3 (MICHELIN X-ICE XI2 205/55R16 91T)

スタッドレスタイヤその3 (MICHELIN X-ICE XI2 205/55R16 91T)

結局今回も3シーズンで更新しました。これまでずっとブリヂストンを愛用してきましたが、走行距離も伸びなくなり雪道を走る機会も減ってきたこともあり、高速性能など雪道以外の性能も重視したこのタイヤにしました(スピードレンジも以前のQからTに)。どうでもいいことですが、画像を比べると3種類とも組み合わせているホイールが異なってます(笑)。標準の「梅」ホイールはこれから夏用にしようと思います。

雪道での性能はまだ未経験ですが、装着早々の高速走行ではスタッドレスにありがちなコーナリング時の「よれ」も感じられず、安心して運転できました。 (2008/12/3)

さっそく高速道路を中心に500km以上走りました。日も暮れて吹雪舞う高速を走る機会にも恵まれました(?)が、極端にペースを落とす必要はありませんでした。ドライ路面のコーナリングでもトレッドが程々に柔らかいせいなのか「ヌルーッ」「ジワーッ」としたアルファらしい!?感触をもたらしてくれます。 (2008/12/13)

スタッドレスタイヤその2 (BRIDGESTONE BLIZZAK REVO1 205/55R16 89Q)

スタッドレスタイヤその2 (BRIDGESTONE BLIZZAK REVO1 205/55R16 89Q)

弐号機にとってはMZ-01・03に続いてなんと3セット目となる(笑)スタッドレスタイヤです。上記の03は3シーズン・約7500km走行しましたが積雪地域にある実家への帰省やスキードライブも難なくこなし、非常に信頼できるタイヤでした。摩耗はそれほど進んでいませんでしたが、一応3年経ったことと安全性に余裕を持たせておきたいとの考えから同じブリヂストンの現行モデルREVO1へ交換することにしました。今回のホイールは弐号機が元々履いていた「梅」ですが、これまでの「セレホイール+MZ-03」セットはそのまま保管してあったりします(余談)。

装着早々に幸か不幸か?大雪の中実家へ帰ることになりましたが、これまでのモデル同様信頼感を持って走れました。もちろん「急」のつく操作は厳禁ですし、特に完全に凍結した路面ではスリップを免れないのは言うまでもありませんが。

これからまた3シーズン(以上?)弐号機の「冬の足」として大事にしたいと思います。 (2005/12/10)

スタッドレスタイヤ (BRIDGESTONE BLIZZAK MZ-03 205/55R16 89Q)

スタッドレスタイヤ (BRIDGESTONE BLIZZAK MZ-03 205/55R16 89Q)

モディファイとは言えない気もしますが、ネタがないので出すことにしました。(^_^;) 私の実家はひと冬に何度かまとまった雪が降る(しかも2-3日は日陰に雪が残る)ため、スタッドレスタイヤは必須です。壱号機には同じブリヂストンのMZ-01を履かせており(既に新型の02が出てましたがこのサイズはなし)雪道の通勤も難なくこなしてくれましたが、二度の世代交代を経た今度の03はどれだけ進化していることでしょうか。

まだ雪道を走っていないので真価はわかりませんが、乾燥路でも操舵感は鈍すぎる感じはありません。反応が一瞬遅れるかな?というところです。まあ頑張って走るためのタイヤではないので(笑)十分かと思います。新品ということもありますが音も静かです。

ちなみに、ホイールは弟の147(MT)が納車時に付けてもらったSelespeedのものを譲り受けました。 (2002/12/23)

タイヤその4 (MICHELIN PRIMACY 3 205/55R16 91W)

タイヤその4 (MICHELIN PRIMACY 3 205/55R16 91W)

4年・5万km以上走ったPrimacy LCは、溝は4〜5mm残っているもののトレッドの角にひび割れが出てきたこともあり交換することにしました。折しも後継モデルのPrimacy 3が発売されたので、Pilot Sport 3と迷いましたがこちらにしました。

静粛性に関してはLC同様素晴らしく、舗装に凹凸をつけて走るとメロディが聞こえる「メロディーロード」でも明らかに音量が下がっています(笑)。 (2013/6/18)

タイヤその3 (MICHELIN PRIMACY LC 205/55R16 91W)

タイヤその3 (MICHELIN PRIMACY LC 205/55R16 91W)

P7で4シーズン・約37000kmを後にしたところで美味しいところも過ぎた感が出てきたので、前回の交換と同様溝の寿命にはやや余裕を残して次のタイヤへスイッチすることにしました。この間に当然ながら各社のラインナップも変わってきており、始めは156の性格に最も合うと思われる「HP」にするつもりでした。ただこの春から156を毎日片道30km(うち高速20km)の通勤に使うこととなったこともあり、今回は「トータルバランス型で静粛性・快適性を『より』重視」というスタンスに変わったため、タイミングよく出てきたこのタイヤに白羽の矢が立ったわけです(ちなみに価格は両者差はないようです)。

いつもお世話になっている京都ホイールセンターで言われた「ミシュランのレグノです」のフレーズは全く本当で、静粛性はP ZERO ROSSOやP7とは比べるべくもなく「異様なまでの」と言ってもよいくらいです。以前はロードノイズにエンジン音がかなり打ち消されていた100km/h巡航ですが、今やエンジン音の方がはっきり聞こえます。ステアリングフィールはかなりマイルドですが不自然なほどでもないので、疲労を軽減するという観点からはよいのかなとも思います。 (2009/3/31)

タイヤその2 (PIRELLI P7 205/55R16 91V)

上記の通りP ZERO ROSSOはとてもよいタイヤですが、天の邪鬼の私としては同じタイヤを続けて履くことに抵抗を感じました。というわけで、今回は前回惜しくも?選に漏れたP7を選びました。このタイヤ、メルセデスなどの純正装着タイヤに選ばれているそうですが、そういう地味な性格の割に値段がそれほど安くない(ROSSOとあまり変わらない)ので、販売店としてはむしろP ZERO NEROや新しいDRAGONを勧めているそうです。私の行ったお店の方はそれを正直に教えてくれた上で「本当にこれでいいんですか?」と念を押してこられましたが(笑)、結局私の不気味な熱意に負けて?付けてくれました(当たり前か)。お客思いのよいお店です。

さておきこのP7、まだそれほど走っていませんが確かに静かなタイヤです。ステアリングに受ける接地感は例えばROSSOのような「どうだ凄いだろう」と言わんばかりの生々しさこそありませんが、ブレーキングなどで前輪に荷重がかかるとそれに応じた手応えをしっかりと返してくるので不安感はありません。当たりのしなやかさなどを含め、総じて受ける印象は「大人のタイヤ」といったところでしょうか。派手さはないものの落ち着いて長くつきあえそうに思います。まあ確かに、人に勧めるなら「全方位高性能」のROSSOの方になるとは思いますが…。 (2005/3/27)

タイヤ (PIRELLI P ZERO ROSSO 205/55ZR16 91W)

タイヤ (PIRELLI P ZERO ROSSO 205/55ZR16 91W)

弐号機のライン装着タイヤはミシュランのPilot SX-GTでした。適宜前後でローテーションしながら約2万キロ走行したところで溝は摩耗限界まで2mm程度となりノイズも気になってきました。折しもドライバーズミーティングでジムカーナ走行をすることになり、これがSX-GT最後のお務めとなりました(走行後はブロックが削れてウェアインジケータと「面一」になりました)。かねてから次期タイヤのリサーチを行っておりピレリの新P7にほぼ決めていたのですが、知らないうちに出ていた156純正サイズのP ZERO ROSSOが意外と安かったため今回はこれにしました。

タイヤに大きく負担をかける乗り方はしていませんが、元々スーパースポーツカー向けのタイヤだけあってグリップは大したもので、コーナリングやブレーキングでの安心感が違います(ABSの介入も減った感じです)。壱号機に純正で付いていたブリヂストンのEXPEDIA S-02はまるで路面を直に触っているようなステアリングフィールでしたが、これはそこまであからさまではないように思います。またこれは快適性も売りですが、確かにノイズも気にならず乗り心地も悪い印象はありません。

メーカーのターゲットからは外れると思いますが、少なくとも一般使用においては156にもよく合うタイヤだと思います。唯一気がかりなのは耐摩耗性・性能の持続性ですが(S-02はこれが欠点でした)、交換時にもお店で「減りは速いです」と言われているだけに諦めた方がいいかもしれません(笑)。 (2003/7/9)

2年弱・約17000km走行したところで縦溝は4輪とも4.5mm程度残っており特に音も気になる訳ではなかったのですが、トレッド中央のパターンが消えかかってきたこともあり次のタイヤに交換してしまいました。付けて早々2度のサーキット走行を行ったりしたことも考えると、この程度の減りなら十分許容できるのではないかと思います。高性能タイヤにしては価格もそれほど高くなく、「よいタイヤ」という印象です。 (2005/3/27)

圧縮圧力回復剤 (NUTEC CompBOOST NC-202)

圧縮圧力回復剤 (NUTEC CompBOOST NC-202)

走行距離も15万km近くなり3度目のタイミングベルト交換を依頼したときに「O/Hしたら?」とも言われたのですが、とりあえず見送ることにしたら代わりにこれを勧められました。最初エンジンオイル添加剤かと思ったのですが、調べてみるとプラグホールからシリンダー内へ注入した後クランキングで馴染ませアイドリング・レーシングで熱を加えて定着させるというものでした。今回オイルもプラグも同時に換えたので丁度よかったですが、単体での効果は不明です(他のレポートでは確かに圧縮が回復しているようです)。(2011/12/5)

バッテリーその4 (Panasonic CAOS WD 71-28L)

バッテリーその4 (Panasonic CAOS WD 71-28L)

このところ2年おきに交換してきたバッテリーですが、今回は1年延ばしました(^^;) その間にパナソニックも欧州車用を高性能版CAOSに変更したので今回もこちらを選びました。さすがに3年落ちからの交換だとセルの回りも威勢が良くなりました。オーディオの音も、以前純正からオデッセイに換えたときのように元気かつ「空気感」が蘇った感じです。 (2011/12/5)

バッテリーその3 (Panasonic N-571L28B/WD)

バッテリーその3 (Panasonic N-571L28B/WD)

輸入車用バッテリーをラインアップするメーカーも以前より増えた印象がありますが、今回はパナソニックにしてみました。 (2008/11/27)

バッテリーその2 (BOSCH Silver S-7H)

バッテリーその2 (BOSCH Silver S-7H)

3年半使ってきたオデッセイですが、寄る年波には勝てず!?最近は窓の上げ下げも鈍くてワンタッチでも途中で止まってしまう有様でした。今回はあれこれ考えず、素直にボッシュの輸入車用を選びました。 (2006/12/22)

バッテリー (HAWKER BATTERY ODYSSEY PC1200)

バッテリー (HAWKER BATTERY ODYSSEY PC1200)

通常の液式バッテリーよりも種々の面で優れた性能をもつオデッセイのドライセルバッテリーです。充放電の繰り返しにも強く長寿命を誇るので、「バッテリー突然死」のリスクを抱えた156にオーディオ機器を増設している身としてはマージン確保の意味も込めてかねがね装備したいと思っていました。また瞬間的な放電にも余裕で対応できることからオーディオにも好影響があるとされており、これも大きな目的でした(笑)。問題は非常に高価な(純正相当品の倍以上!)ことですが、比較的安い売価の所を見つけて購入しました。もっとも安いのには訳があり、届いた箱には「Shipped on Feb. 2002」の文字が…。それでも電圧は12.6Vと補充電の必要がなかったのは幸いでしたが。

交換は自分で行い、純正のバンドと底面に貼った市販のマジックテープで固定しました。画像をご覧の通り、ラインアップの中では比較的大きい方になるPC1200でも純正バッテリーよりは小さく、スペースにかなり余裕が出来ました。重量は約16kgとあまり変わりませんが、なるべく後へ寄せて搭載し重量配分の改善に配慮しています(笑)。体感できた変化としてはヘッドライトがいっそう明るくなったこともありますが、やはりオーディオへの影響が大でした。音がよりパワフルにかつ細かいところまで聞こえるようになり、ブラスセクションなどはまさに「炸裂」という感じになりました。ただ適度に緩い感じで鳴っていた(と今となっては思う)フォープレイが妙に「明るく」なってしまったのは痛し痒しといったところかもしれません。

ちなみに、外した純正バッテリーの電圧は1年半使用後でも12.8Vと十分ありました。元々V6はTSよりも容量の大きいバッテリーが標準で付いており、実際は十分なのかもしれません。そういえば、「突然死」のエピソードはTSに多かったような気もします…。(^_^;) (2003/8/9)

イリジウム・スパークプラグ (DENSO IRIDIUM TOUGH VK20)

イリジウム・スパークプラグ (DENSO IRIDIUM TOUGH VK20)

元々156は純正で10万kmメンテナンスフリーの白金プラグが使われているのですが、最近あちこちでイリジウムプラグの有効性(低中速・パーシャルスロットルでのレスポンス向上)を聞くにつれて一度試してみたくなり(笑)、オイル交換のついでに(どっちが!)交換していただきました。プラグの選定ですが、デンソーのイリジウムプラグの中でも長寿命を謳う「イリジウムタフ」で熱価は純正相当となる「VK20」としました。

換えてみての感想ですが、確かに低中速での反応は若干向上したように思います。またエンジン音もより滑らかに感じられますが、同時にエンジンオイルも換えたのでプラグの効果かどうかは判りません。まだ距離をこなしていないので燃費はまだ不明ですが、燃料計の針の動きを見る限り大して差はなさそうです。高速を流して差が出てくれたら報われた気にもなれそうですが(笑)。

156V6のプラグ交換はコストが問題です。プラグ6本の値段はともかく、V6の場合後バンクのプラグへたどり着くにはサージタンクを外す必要があるためどうしても工賃が嵩むからです(美しい6本独立の吸気管もここでは仇に…)。そんなわけで、現時点では費用対効果の面でプラグ交換は勧めていいものかはちょっと「保留」です。 (2003/2/10)

しばらく走ってみましたが、どう控えめに見ても低速域で扱いやすくなっていると言わざるを得ません。少しアクセルを踏み足したときの反応が明らかに良くなり、大袈裟でなく細かい加減速に気を遣うくらいになりました。その代わり?全開加速時に4000回転以上で伸びる感じは弱くなった気がします。換えてみる価値はあるでしょう。 (2003/3/12)

装着後46000kmほど走行したところで、定期点検のついでに同じVK20の新品に交換しました。今回も同時にエンジンオイルを交換していますが、前回と同様の効果を感じられます。残念ながら古いプラグの劣化状態を見るのを怠ってしまいましたが、長寿命とされる「タフ」でも、交換時期の目安は定かでないものの4〜5万km程度で交換しても少なくとも無駄ではないと思われます。 (2005/12/7)

今度も40000km走行で定期点検のついでに同じVK20に交換しました。今回はA☆24より新旧プラグの比較画像をもらったので、掲載します。交換後の感想はこれまでと同じです。 (2009/11/21)

今度も40000km走行で定期点検のついでに同じVK20に交換しました。今回はA☆24より新旧プラグの比較画像をもらったので、掲載します。交換後の感想はこれまでと同じです。 (2009/11/21)

またまた40000km走行で定期点検他のついでに交換しました。 (2011/12/5)

各種ケミカル (WAKO'S EF・RECS・F-1・PAC-R)

各種ケミカル (WAKO'S EF・RECS・F-1・PAC-R)

点検+αでの入庫時に「多走行車だから」と勧められて(笑)、EF(エンジンフラッシング)・RECS(吸気系と燃焼室の洗浄)・ F-1(燃料供給系の洗浄)・PAC-R(エアコンオイル添加剤)を施行してもらいました。エンジンオイルも交換していますが、前3者の効果かいつものオイル交換後よりも静かで回転がスムーズになっている感じはします。エアコンについては8年前にもNUTECの添加剤を入れたことがありましたが、今回は延命という切実な願いもこもっています(笑)。とはいえこれまで20℃以下に設定しないと全然涼しくならなかったのが21℃でもまあ行けるかな、という前回と同様の効果は得られています。(2011/7/8)

ダークヘッドライトハウジングその2 (GTAハロゲンヘッドライト仕様用純正品)

ダークヘッドライトハウジングその2 (GTAハロゲンヘッドライト仕様用純正品)

下記のASSOハウジングですが、装着後5年を経て「光軸が合わない」という思わぬ問題が出てきました。具体的にはハイビームを適正に合わせるとロービームが低くなりすぎてしまうという状態で(熱による変形が原因?)、車検を年末に控えていることもあり交換してしまうことにしました。

ノーマルに戻すつもりでしたが、出来上がった156を見るとダークのままでした。A☆24曰く「GTAのハロゲン仕様のやつがノーマルとあまり値段変わらんしこっちにしといた」とのことです。HIDのバルブが干渉するため傘部分は切り取られていますが、結果として思わぬ純正品流用モディファイとなりました。 (2010/8/15)

ダークヘッドライトハウジング (ASSO International)

ダークヘッドライトハウジング (ASSO International)

外板色には異様にこだわる割に(笑)コスメティックな部分のモディファイには全く興味がなく、外観でノーマルと違うのはマフラーとホイールだけでしたが、今回ちょっとGTA風の「目もとくっきり」にしてみました。実は前からちょっとだけ(^_^;)興味があったのですが、折しもネット通販の割引キャンペーンが目に止まり勢いで購入した次第です。直後に販売終了となってしまいましたので、運がよかったというべきでしょうか。

装着はディーラーにお願いしましたが、やはりというか細かい仕様違いのためパーツ同士の干渉を生じ、結構難航したとお聞きしました。さらにコーキングがなされていなかったのでこれもして頂けました。「使用後」の姿ですが、ご覧のように予想以上に変わりました。 (2005/5/8)

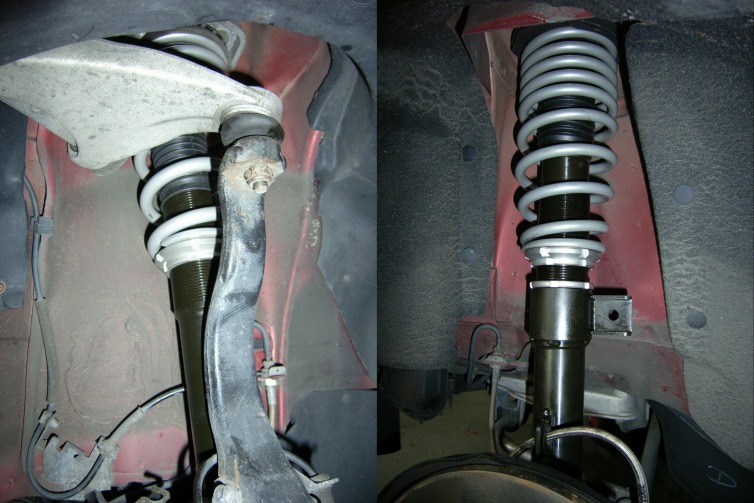

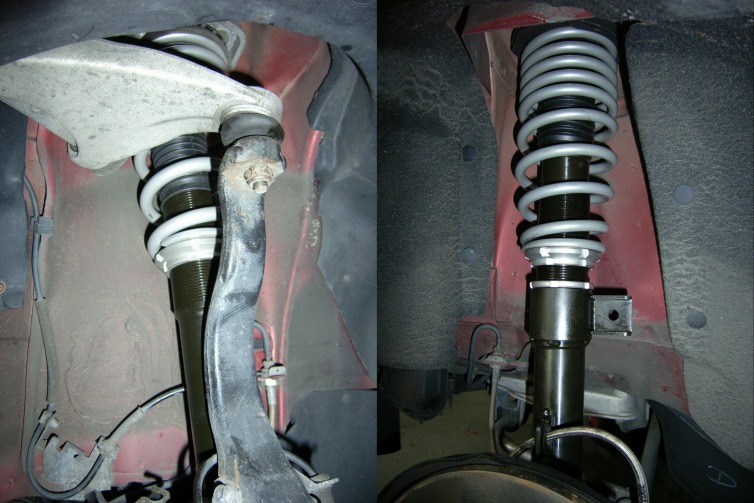

ダンパーその1&3 (BILSTEINノーマルストローク→ショートストローク)

ダンパーその1&3 (BILSTEINノーマルストローク→ショートストローク)

壱号機のダンパーは2万km強を走破した時点でダンピングの不足を感じてコニに交換しましたが、今回も同じくらいで「替え時感」が強まり検討を始めました。安価で良くできていたとはいえ「またコニ」ではいかにも芸がないので(笑)、今回はノーマルばね用ダンパーもう一つの雄(?)たるビルシュタインに照準を合わせました。

壱号機をお世話になった京都ホイールセンターに問い合わせると、日本向け純正ローダウン仕様のダンパー(ショートストローク)は何と日本に在庫がなく再生産待ちということでした。ところが何とまあ幸運なことに、アルファロメオデイで知り合った元156TS乗りのある方から中古のセットを譲って頂けることになりました。頂いたセットは非ローダウン仕様でしたが、コニでは元々そういう区別がなかったので「いけるやろ」と思って(実際そうなんですが)そのまま装着しました。そのせいかどうかは分かりませんが、「SUV」とまで言われたこともある壱号機コニの時同様、気持ち車高が上がったような気はします。(^_^;)

装着後は当然ながらボディの大げさな動きに対する抑えが効くようになりました。特にちょっとした加減速でも起こっていたピッチングがかなり少なくなり満足しています。ビルシュタインはストローク初期の減衰力が大きいそうですが、そのためか低速での乗り心地はコニよりも硬く突き上げ感も大きいように思います。また、ノーマル形状ビルシュタインは後輪用が倒立式になっており横方向からの力に強くなっていますが、路面の凹凸に対してリアがまるで強化パラレルリンクを入れたときのように敏感な動きを示すことがあります。そういう特徴的な側面もありますが、全体的には軽快な乗り味になったので満足度は「非常に大」です。やはりビルシュタインの名は伊達じゃないですね〜。(^^) (2003/5/24)

モンローのダンピング低下が目立ってきたのでビルシュタインを押入から引っ張り出し、京都ホイールセンターを通じてビルシュタインサービスセンター(エナペタル)にオーバーホール・ショートストローク加工を依頼しました。フロントは問題ありませんでしたが、リアはスプリングを受ける皿?部分のサビがひどく再利用困難だったので、諦めてショートストロークの新品(VE3-4721)を購入しました。交換はフロントのアッパーマウントも併せて行いました。

モンローのダンピング低下が目立ってきたのでビルシュタインを押入から引っ張り出し、京都ホイールセンターを通じてビルシュタインサービスセンター(エナペタル)にオーバーホール・ショートストローク加工を依頼しました。フロントは問題ありませんでしたが、リアはスプリングを受ける皿?部分のサビがひどく再利用困難だったので、諦めてショートストロークの新品(VE3-4721)を購入しました。交換はフロントのアッパーマウントも併せて行いました。

前回の装着からは長い年月を経ている上に今回はショートストロークの新品相当なので直接の比較はできませんが、意外なことに7年前の記憶から想像したほどの硬さは感じられずむしろモンローの新品時よりしなやかな感じすらします。もちろん無駄な動きはしっかり抑えられフラットさが保たれることは言うまでもありません。 (2010/5/23)

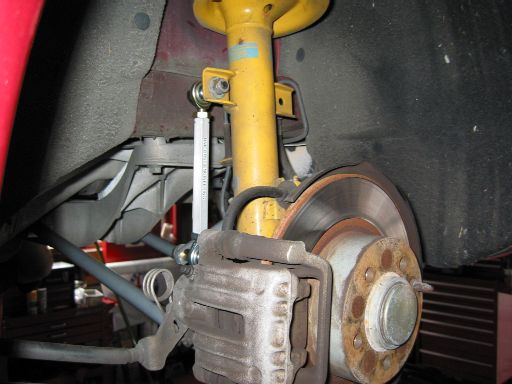

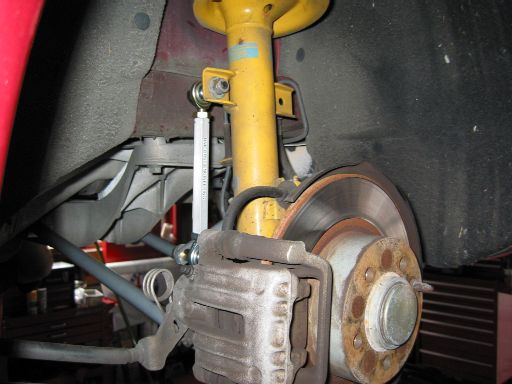

ダンパーその2 (MONROE Reflex)

ダンパーその2 (MONROE Reflex)

サスペンションをユニコルセの車高調に換えて相変わらず満足して乗ってきましたが、今年(2007年)初めよりフロント足回りから異音(きしみ音)が出てきました。月を追ってひどくなる音の原因はロアアーム・スタビライザーのブッシュの劣化が原因でしたが、8万km近く走ってきた弐号機のボディを労る意味もこめてダンパーも穏やかな性格のものに交換することにしました。決して安くはない上記足回りパーツの交換を伴うとあってはさらに大枚をはたく余裕もないので(笑)、今回の選定基準は何よりも「価格」でした…と言っても穏やかなダンパーは概して安価ですが。候補に挙げたのはモンローとカヤバでしたが、今回は前者にしてみました。

「さすがにユニ車高調よりはだいぶ柔らかかろう」との先入観のもと、交換を終えていざ乗ってみると意外な硬さにちょっと戸惑いました。それ以上に驚いたのが新車の時を思わせるしっかりとしたステアリングフィールですが、これはブッシュが新しくなったからでしょうか。ブッシュの劣化具合は普段点検しにくい上、交換となると156の場合パーツごとになってしまうのでなかなか踏み切れないところですが、今回のように異音を出してくれると目安となってくれて良いかもしれません!?

ともかくこのダンパー、費用対効果は優れていそうです…あとは耐久性ですね。 (2007/7/27)

装着後35000km走行したあたりから上下動の収まりが悪くなってきたため、2年10ヶ月・37400km走行をもって使用を終了しました。これだけ保てば耐久性は問題ないと言えるでしょう。性能も公道での通常の使用で不足なく、コストパフォーマンスに優れたダンパーだと思います。 (2010/5/23)

フロントブレーキローターその2 (DIXCEL)

フロントブレーキローターその2 (DIXCEL)

前回交換から6年半・5万km走行して摩耗の進んだフロントのローターをパッドと共に交換しました。今回はDIXCELですが前回同様全く拘りはなく、純正相当でより安価なのでA☆24より勧められただけのことです。よって画像はありません(笑)。 (2010/5/23)

ブレーキローター (DELPHI Lockheed Standard)

ブレーキローター (DELPHI Lockheed Standard)

新車から満4年・65000km走行し、見た目にもかなり摩耗が気になってきたところで折しも12ヶ月点検を迎えましたが、検査の結果とっくに摩耗限界を超えている(!!)ことが判明しました。こんなこともあろうかと?兼ねてから交換用ローターの選定に入っていましたが、ドリル孔・スリットなどの入ったものに「見た目上」惹かれつつも最後には「もう普通でいいや」となって(^_^;)DELPHIの標準タイプにしました。見た目が変わらないのでご紹介するのは箱の画像です(笑)。

ちなみに調べるうちに気づいたんですが、156は'02モデルからリアのローター径が大きくなっていたんですね(251mm→276mm)。「'01以前のモデルはリアのブレーキ容量に問題があるのか?」と一瞬思いたくもなってしまいますが、まあ大丈夫なんでしょう…たぶん。 (2005/12/21)

フロントブレーキパッドその2 (ALFA SPORT ハイスタンダードパッド)

フロントブレーキパッドその2 (ALFA SPORT ハイスタンダードパッド)

公道での使用ではなかなか減らず気がつけばほぼ7年・87000km(!!)にわたり使用してきたRAM'Sのレーシングパッドですが、その間にローターを2セット消費するほどローター攻撃性が強いことと鳴きもかなり酷くなってきたこともあり、ローターの寿命と共に交換することにしました。今回はいつもお世話になっているアルファロメオ八光のオリジナルパーツブランド「ALFA SPORT」にラインアップされている数種類のパッドのうち「ハイスタンダードパッド」を選択しました。画像は上がこのパッド、下が使用後のRAM'Sです。 (2010/5/23)

しばらく公道上で普通に使用した印象ですが、踏力・ストロークに比例して制動力が増すため非常にコントロールしやすいです。RAM'Sが(絶対的な制動力では優れるものの)ペダルがスーッと奥に入っていって突然制動力が立ち上がる感じだったのとは対照的です。「なんちゃってヒール&トゥ」もやりやすくなりました(笑)。 (2010/7/6)

フロントブレーキパッド (RAM'S GP4-7RS)

フロントブレーキパッド (RAM'S GP4-7RS)

純正ブレーキパッドはなかなか減りませんが利きはもう一つでそのうちクランツ・ジガあたりにでもしようかと思っていましたが、アルファチャレンジ(ARC)に参加するにあたって「さすがに止まらないようではマズイ」というわけで換えることにしました。「TIスペシャル」ということで薦められたのはラムズの競技用パッドでしたが、とりあえず負担の大きいフロントのみこれに換えました(ユニコルセにて装着)。

ARCでは足回りが弱点を露呈し力を十分発揮できませんでしたが、非常によく利くことは確認できました。安定したフルブレーキングには足回り全体のポテンシャルアップが必要なこともよくわかりました(笑)。

ところで、競技用パッドは適正温度が高く街乗りでは制動力を出せない懸念がありますが、これは幸い公道でも十分効きます(少なくともノーマルよりはしっかりしてます)。装着当初はローターとの当たりもよくなかったのかよく鳴きましたが、ARC後はほとんど鳴かなくなりました。ただダストがそれなりに出るのは致し方ないところでしょう。 (2003/8/22)

リアブレーキパッド (DELPHI Lockheed Type SA)

リアブレーキパッド (DELPHI Lockheed Type SA)

前後ローター共々寿命を迎えたための交換で、純粋なメンテナンスですが(笑)「どうせなら」ということで今回はDELPHIのバランス高性能タイプ(?)パッドSAを選びました。購入はローターと共に東京パーツコミュニケーションの通販にお世話になり、交換はディーラーにお願いしました。

ローターごと交換したのでパッド単独の印象は分かりませんが、ブレーキのタッチ・コントロール性は交換前と比べて恐ろしく向上しました。ローターとパッドの当たりが良くなったからだろうと思いますが、単なる「消耗品の交換」と思いこんでいた身にはちょっとショックでした。 (2005/12/21)

HIDコンバージョンキットその2 (BULLBAT H7キット)

HIDコンバージョンキットその2 (BULLBAT H7キット)

4年前に取り付けたZMAXのHIDキットですが昨年右側のバラストが昇天し、今年になって左側も時々一瞬消えたりパッシングの後に復帰しなくなってしまいました。A☆24の所へ12ヶ月点検に出すついでに調査を頼むとやはりというか「多分バラスト逝ってるわ」との返事が。あえなく交換となりました。

前回同様今度のキットもパッケージは輸入PCパーツに通じる?怪しさがそこはかとなく漂いますが、値段も大幅に下がっているので気にしないことにしたいと思います(!?)。 (2009/11/21)

HIDコンバージョンキット (ZMAX H7Sキット 6000K)

HIDコンバージョンキット (ZMAX H7Sキット 6000K)

コペンの純正オプションHIDとのあまりの光量差にも「普及すれば値段も下がるのでは?」と思って高効率バルブでしのいできましたが、比較的安価な対応製品があったので装着に踏み切りました。156のロービームバルブはH7型ですが、通常のH7対応HIDバルブを装着するにはシェードを切り取る必要があり、しかも反射板との位置関係から配光パターンも変わってしまうそうです。今回取り付けた製品は「H7S」と表記されていますが、バルブがシェード内に収まる長さになっています。

取り付けは例によってディーラーにお願いしました。光温度6000Kなので黄色っぽさはないですが「青白い」というほどでもありません。個人的には4000K程度が好みですが、あからさまに青くはないのでこれ位なら常識の範囲でしょう。しかし今更ながら、この明るさは感動ものです。 (2005/7/23)

取付から3年経過し、右側が点灯しなくなりました。ディーラーで点検の結果、電圧が維持できなくなっていたバラストを交換することになりました。なおH7Sバルブはもう販売されておらず、バルブ交換の際はH7Nという種類になるそうです。 (2008/9/2)

リアサイレンサーその2 (UNICORSE ENGINEERING Type2

リアサイレンサーその2 (UNICORSE ENGINEERING Type2 GT・JTS用プロトタイプ)

ANSAで5万km以上走りましたが、見た目も音もカスカスになってきて「ボチボチかな〜」と思っていた時にユニコルセに転がっていたこのマフラーに出逢ったのが運の尽き(笑)。元々はANSAと同じく「控えめ」路線と思われるスーパースプリントの鉄あたりを考えていたのですが、試作品だったこのマフラーが「静かすぎる」という理由でボツになったことと提示された価格を聞いてあっけなく転んでしまいました(^^;)

156へのフィッティングには少し手間を要しましたが、収まりよく付きました。但し、ANSAのセンターパイプはマフラーとの接続部で排気漏れを生じたので純正に戻しました。アイドル音量は冷間時はOKですが、温まるとちょっと周りに気を遣うレベルです。もちろん、回すと気持ちいいのは言うまでもありません。 (2006/3/5)

アイドリング〜空吹かし(WAVEファイル、134KB)

以前よりパイプと周囲との干渉でマフラー辺りからカラカラ音が出ておりその都度直してもらっていたのですが、12ヶ月点検に出した際マフラー内部でパイプが脱落していることが判明し、ユニコルセさんにて修理いただきました。ついでに?思いがけず内部も156に合わせて調整していただき、以前より整った音を出すようになりました。 (2009/11/24)

アイドリング〜空吹かし(MP3ファイル、197KB)

トンネルでの3速フル加速(MP3ファイル、86KB)…窓は閉まってます

センターパイプ&リアサイレンサー (ANSA SPORT)

センターパイプ&リアサイレンサー (ANSA SPORT)

オーバーのFPを装着してスムーズさには満足したものの、ストレート2本出し(でも音は控えめ)が好きな私は「気づくといろいろ物色している」状態が相変わらず続きました。

「ま、そのうちスーパースプリントあたりを(どこかで聴いてみて)付けてみようかな〜」と思っていましたが、ある日弟@147から「ANSAのマフラーがオークションに出てるで」とのメールが。静かとの話は前から聞いていたので、これも縁?と思って入札し見事落札できました。取り付けは弟が喜んで?やってくれました。(^^)

期待の音ですが、やはり?大人しめです。窓を閉めて乗っていたらノーマルを知らない人には換装していることも分からないかもしれません…というのは言い過ぎかもしれませんが、なんかこう「昔懐かしい音」とでも云いましょうか、主に低中速域で野太い感じの音がします。ノーマルよりも低く音量自体は大きいのですが、刺激的な印象はなくどちらかといえば柔らかい音だと思います。回転を上げると車内にはエンジンの音の方が大きく入ってくるくらいですし、特定の回転数で音がこもったりすることもありません。トルク感はこれまた明らかに上がったメックスとは異なり、全体的に気持ち上がったかな?という印象です。

壱号機のメックスのような「魂を奪われそうな」音や加速感とは無縁ですが、控えめがお好き・ご家族やご近所の目が気になる向きにはお薦めです。昔のフェラーリ(デイトナなんか)が標準で付けていましたし(関係ないか…ちなみにKONIのダンパーもそうです)。今回はデジカメで録った音もありますのでどうぞお聴きください。 (2002/10/25)

アイドリング〜空吹かし(WAVEファイル、172KB)

トンネルでの加速(WAVEファイル、188KB)…窓は閉まってます

強化トルクロッド (UNICORSE ENGINEERING)

強化トルクロッド (UNICORSE ENGINEERING)

156弐号機も4万km以上を後にし、エンジンの無駄な揺れが気になってきました。具体的には、スロットルの開け始めにエンジンの揺れに殺されて一瞬加速が遅れたり、車庫入れでは半クラッチで大きなスナッチが起こったりという形で現れてきました。新車の頃はスナッチなんて無縁だったのに…と思っていたところ、先にエンジンマウントとトルクロッドを交換したA☆24にも勧められ、車検を前にして同様の処置を施しました。

作業はユニコルセで行って頂きましたが、フロントパイプを外すときにボルトが折れてしまい思わぬ手間がかかってしまいました。シート交換の時もそうでしたが、弐号機はなぜかボルトがよく折れます…(^_^;)

さておき、交換後はこれまで悪かったあらゆる反応が良くなりました。スロットル操作に一瞬もたつくこともなく、操舵感までシャキッとした感じです…操舵時にもエンジンの揺れが反応を鈍らせていたのではないかと思います。エンジンマウントの役割がいかに重要かを思い知らされましたが、重いV6をオーバーハングに積むMT車の156やGTVだからなおさらそう感じられるのかもしれません。AT車だとトルコンが症状をマスクする可能性も考えられます。

なおA☆24も報告していますが、私の156ではユニコルセの強化トルクロッド装着によりアイドリング時にステアリングに微振動が伝わるようになりました。これは一層のシャッキリ感とのトレードオフでしょうが、どこかと共振を起こすわけでもなく快適性をそれほど損なうものでもないと思います。エンジンマウントと合わせてもそれほどコストは嵩まないので、距離を重ねてどことなくナマクラになってきた車はぜひ交換しましょう。動的質感が劇的に回復しますよ! (2004/9/11)

5年・6万km手つかずだったトルクロッドでしたが(この間エンジンマウントは複数回交換しています)、同じ新品に交換しました。今回は他のマウントがそれほど劣化していなかったのですが、ギアシフトが少し引っかかり気味だったのが改善された感じはします。 (2009/11/21)

ルームランプ (166純正品)

ルームランプ (166純正品)

室内灯のスイッチが接点の焼き付きで点かなくなってしまったのを機に、ボルトオン装着可能な166純正品に交換しました。156純正品との外見上の違いはメッキの縁取りがされていたり内部の反射板が金属製になっているあたりで、より華やかな印象です。左右にシーソー型のスイッチが配置されている点も同じなのですが操作ロジックは全く異なります。156では左右のシーソー型スイッチの各ポジションがそれぞれ(両方オフ・ドア開時両方点灯・両方点灯)と(左点灯・両方オフ・右点灯)という割り振りになっているのですが、この166用ではそれが(左オフ・ドア開時左点灯・左点灯)と(右オフ・ドア開時右点灯・右点灯)という割り振りに変わっています。 (2008/9/2)

オーディオ

【その9…プロセッサー・ナビゲーション装着】

【その9…プロセッサー・ナビゲーション装着】

ずっと気になっていた「ナビ」をついに装着しました。156はオーディオ用スペースが1DINサイズなので一から付けるならインダッシュタイプが最もスマートに収まりますが、私は既に外すには惜しいヘッドユニットを付けてしまったので(^^;)それを生かすにはオンダッシュタイプしか選択の余地はありませんでした。モノはタイミングよくカロッツェリアからリリースされた「楽ナビ」のHDDモデルAVIC-HRV02です。また、同時にプロセッサーのDEQ-P01IIも装着しました。

今回も作業は中島さんにお願いし、ナビゲーション本体とプロセッサーはリアトレイ下、オンダッシュのモニターは画像のように中央エアベント前に装着していただきました。当初スペースさえあれば問題ないかと思われましたが意外と難しかったそうで、作業期間は何と3ヶ月に及びましたが(^^;)その甲斐あってか、出来映えは素晴らしくさりげないです(笑)。 (2006/6/16)

【その8…ヘッドユニット交換】

【その8…ヘッドユニット交換】

壱号機の時代から5年間活躍してくれたヘッドユニットのDRX9255EXLですが、ある日突然左チャンネルから音が出なくなってしまいました…正しくは、音が極端に小さくなってしまいました。元々9255やマッキントッシュのアナログボリュームは比較的大音量での使用でガリなどの症状が出る弱点がありますが(AutoSound誌でも取り上げられています)、私の場合改造を施していることもあり修理は現実的ではないので、これを機に交換に踏み切りました。

元々行く行くはcarrozzeriaのDEX-P01II&DEQ-P01IIのヘッドユニット&プロセッサーコンビに移行する予定だったので、今回は緊急に前者のみ(ポン付け)で交換しました。

9255が割と温かい感じの音だったのに対し、付けたてのP01IIは高域のキャラクターが強い感じを受けます。今後もプロセッサーを含めた状態で調整を煮詰めていく必要がありそうです。操作性に関しては本体がシンプルな分リモコンに負うところが大きく、若干慣れを要します。 (2006/2/14)

【その7…スピーカー総入れ替え】

【その7…スピーカー総入れ替え】

ある日突然思いました…「これは本当に自分の求める音なのか?」 度重なるシステムの改変で音は確かに「よく」なってはいましたが、何か「心に引っかかるもの」が欠けているような感じがしてきたのです。A&Vフェスタその他でいろいろなシステムを試聴しましたが、「キレイな音」のシステムは多くてもやはり「引っかかる」ものにはなかなか巡り会えませんでした。そんな時にDYNAUDIOやPHASSを聴く機会があり、特にキレイでも派手でもないですが説得力を感じさせる音に「これかな」と気持ちは傾いていきました。

ユニットがだいたい決まれば次は肝心のインストールですが、今回は上記ブランドの両方を扱っている京都の中島カーサウンドサービスの門を叩きました。CG誌で中島氏の「凝り性」ぶりは存じ上げていたものの、思いきり玄人向けのお店なんじゃないかと勝手に思っていたので初めて訪れる時は正直かなり勇気が要りました。いざお話してみると非常に真摯な方で、数回の相談の結果PHASSの10cm2way(ツィーター:AT20・ウーファー:MW4415AL・ネットワーク:PX240HG-W改)をバイワイヤリングで駆動することになりました。

ユニットがだいたい決まれば次は肝心のインストールですが、今回は上記ブランドの両方を扱っている京都の中島カーサウンドサービスの門を叩きました。CG誌で中島氏の「凝り性」ぶりは存じ上げていたものの、思いきり玄人向けのお店なんじゃないかと勝手に思っていたので初めて訪れる時は正直かなり勇気が要りました。いざお話してみると非常に真摯な方で、数回の相談の結果PHASSの10cm2way(ツィーター:AT20・ウーファー:MW4415AL・ネットワーク:PX240HG-W改)をバイワイヤリングで駆動することになりました。

お店に156を預けたのは1月20日頃で車が仕上がったのは3月半ばと、インストールにはほぼ2ヶ月を要しました。本領発揮にはまだ月日と調整が必要ですが、現状でも特にアコースティック音楽では楽器の周りの気配まで伝わってくるようで非常にいい感じです。 (2005/3/16)

お店に156を預けたのは1月20日頃で車が仕上がったのは3月半ばと、インストールにはほぼ2ヶ月を要しました。本領発揮にはまだ月日と調整が必要ですが、現状でも特にアコースティック音楽では楽器の周りの気配まで伝わってくるようで非常にいい感じです。 (2005/3/16)

【その6…アンプ交換ふたたび】

【その6…アンプ交換ふたたび】

それまでの資源を生かしつつ拡張を重ねてきた156のシステムですが、フロントとサブウーファーにそれぞれ割り当てていたアンプを1台にまとめることにしました。コンパクトかつ高価すぎない4ch機をターゲットに機会を見つけていろいろ聴いてみましたが中でもPHD(イタリア)のART4060が気に入ったので、おなじみサウンドバンクに交換をお願いすることにしました。

ここで予想外の事態が…PHDを輸入するBEWITHがリリースするReference R-406をより勧められてしまいました。なんでもARTシリーズ自体がBEWITHの意向を反映した設計になっており、Referenceシリーズはそれをさらにリファインさせたものになっているとのこと。価格は3万円ほど高くなりますが、しばし考えた後結局R-406を付けることにしました。

一度引退してからサブウーファー用に復活して通算7年間使ってきたADDZESTのアンプはともかく、フロント用のPHASSは結構気に入っていたので、チャンネル数を考えると値段が大きくは変わらないR-406は果たしてグレードアップになるのか気になりましたが、一聴してわかる増加した情報量には素直に参ってしまいました。 (2004/9/12)

【その5…ヘッドユニット改造】

現在のヘッドユニットDRX9255EXLの音質向上策として、トーンコントロール回路を取り去る方法がネットでも紹介されています。元々トーンコントロールは使わないし9255自体壱号機の頃からもう丸3年使っているので、分解・半田付けと吸い取りの必要がありますが道具を買ってきて「自己責任で」トライしてみました。

作業は分解にやや手間取りましたがとりあえず何とかなり、車に取り付けるとちゃんと音は鳴りました。しかし右チャネルの半田付けが甘くて間もなく音が出なくなったので、後日再度分解して半田付けをやり直しました。「まだ変わる余地があったか」と驚いたくらい確かに音はいっそうクリアになりましたが、とりあえず素人作業が無事に成功してよかったです。 (2004/4/2)

【その4…ネットワーク交換】

現在のフロントスピーカー、MB QUART QM130.03KXには別売でグレードアップ用のネットワークQX130/160.03MCというものがありました。スピーカーの持てる力を存分に発揮させるためのパーツとして興味はありましたが、スピーカー自体がもう現行モデルではないので入手ははなから無理かと思っていました。

しかし!! 何となく眺めていたネットオークション(またかい)で中古品を見つけてしまいました。物が物だけに競合もなく難なく落札。「捨てる神あれば拾う神あり」といった所でしょうが、それにしてもネットオークションありがたや&恐るべしです。

装着はスピーカーに付属していた簡易型のネットワークと交換する形になりました。果たして効果がわかるのかとの不安も杞憂だったようで、ハイハット・シンバルや「サ行の声」が時に耳障りに感じられたのも改善され、全体に懐深い音?になったように思います。費用対効果を含めても交換は正解でした。 (2003/7/26)

【その3…サブウーファー導入】

【その3…サブウーファー導入】

306の頃から長らくフロント2chのみのシステムに慣れ親しんできましたが、今使っているMB QUARTの13cm2wayは中高域がきれいに鳴る半面どうしても低音は不得手のようです。スーパーヒューズの導入でより発音のレスポンスは上がったようですが、同時にさらに高音寄りの性格を増してしまいました。やはりもう少し低域を充実させたいと思うようになりましたが、現行システムの性格を生かしつつ…ということでサブウーファーを追加することにしました。

アクティブサブウーファーなども一応検討はしましたが、結局はまたもサウンドバンクにて相談の上、SonicDesign SD-130F2個を組み込んだバーチ材製のバスレフ型ウーファーボックスをトランクに置くことにしました。これを駆動するアンプとしてADDZEST APA4160を復活させました。また、フロントスピーカーとサブウーファーの再生帯域を分けて干渉を防ぐクロスオーバーAudioControl 24XSを新たに導入しました。

結果的に「クロスオーバー+アンプ2台」という大袈裟なシステム構成(下図)になってしまいましたが(自分でも「あほか」と思います…)、フロント2chとサブウーファーを鳴らすだけならアンプ内蔵ヘッドユニットだけでも可能です。(^_^;) 最近はデジタルクロスオーバーまで内蔵した機種もありますね。私は「それまでのシステムを生かしつつ」を続けたのでこういうシステムになりましたが、一から組むならこんなことは普通しないでしょう…。

結果的に「クロスオーバー+アンプ2台」という大袈裟なシステム構成(下図)になってしまいましたが(自分でも「あほか」と思います…)、フロント2chとサブウーファーを鳴らすだけならアンプ内蔵ヘッドユニットだけでも可能です。(^_^;) 最近はデジタルクロスオーバーまで内蔵した機種もありますね。私は「それまでのシステムを生かしつつ」を続けたのでこういうシステムになりましたが、一から組むならこんなことは普通しないでしょう…。

音の方はまだSD-130Fが慣らし中なので何ともいえませんが、フロントスピーカーに関しては低音再生の負担から解放されたこともあってか(あとはRCAケーブルが変わった程度ですが…)より音が生々しくなりました。今まで聞こえなかった残響音が出てきたのも驚きです。同じスピーカーを使っていても、セッティング次第で音が全く変わるものですね。壱号機に初めて付けたときの音とはもう比べものになりません。 (2003/5/9)

【その2…アンプ交換】

【その2…アンプ交換】

最近コンパクトなアンプを物色していましたが、たまたま立ち寄った中古パーツ屋でPHASS AP2.50iを見つけて入手しました。さらに、12連奏のCDチェンジャー(ADDZEST CDC1235)も見つけたので「これ幸い」と買ってきました。

交換自体は配線のつなぎ替えだけなのでショートに注意すれば簡単です。気になる音の印象ですが、全体的に今までより静かで幅広い空間から音が出てくる感じがします。ボーカルなどははっきり周りから浮き出て聞こえますが、ベースは逆に目立たなくなりました。スピーカーが元々中高域で聴かせる性格ですが、その傾向が強くなったというところでしょうか。 (2003/1/22)

【その1…壱号機からの移植・ショップによるインストール】

【その1…壱号機からの移植・ショップによるインストール】

ドリンクホルダーに続く「軟派パーツ第二弾」(?)です。156自体の音ももちろん好きですが、私は(困ったことに)車でも音楽を楽しみたがるので306以降の所有車はみな結果的にオーディオを社外品に交換してしまっています。

交換したパーツは、ヘッドユニット(ADDZEST DRX9255EXL)・パワーアンプ(ADDZEST APA4160)・CDチェンジャー(ADDZEST CDC635)・フロント同軸型スピーカー(MB QUART QM130.03KX)、以上全て壱号機からの移植です(アンプは306からの使用)。

壱号機ではスピーカー取付とデッドニングを自分で行いましたが、一度プロの仕事を体感したくて今回は京都・河原町十条のショップ「サウンドバンク」にお願いしました。費用はそれなりにかかりましたが、ほとんど同じパーツ構成(スピーカーケーブルのみ新調)でより明瞭で定位のしっかりした音になり非常に満足しています。

「(カー)オーディオはハマると底なし」とはよく聞きますが、私の場合他のシステムを聴かなければたぶん大丈夫、でしょう…(笑) (2002/2/18)

車高調整式サスペンションシステム (UNICORSE ENGINEERING CS01)

車高調整式サスペンションシステム (UNICORSE ENGINEERING CS01)

ビルシュタインのダンパーも装着後3年半・4万km以上使用し、いい加減後任を見つける必要に迫られてきました。初めは適当なダンパー(モンローとか)を付けてビルシュタインをオーバーホールに出そうかと考えていたのですが、今年初めにA☆24から「ユニコルセでキャンペーンやってるで」という悪魔の囁き(?)が…。いくつかのパーツを特価でセールしていたのですが、その中に車高調のCS01がラインアップされていたのです。

私に"車高調"はいかにもオーバースペックですし決して安い買い物ではありませんが、かつてCG誌の長期テストで絶賛されていたサスペンションとあって心の片隅に付けてみたい気持ちがあったのも事実で、「これも縁か」と思って購入しました。なお、新車からそのままだったアッパーマウントも前後とも交換しました。

車高は20mmほどダウンし、もちろん段差などでは底を擦らぬよう気を遣いますが(それでも擦ります)、ビタッとくるハンドリングを味わうと路面の不整にやや気を遣う乗り心地共々どうでもよくなってきます(笑)。 (2006/2/11)

強化ブレーキホース (GOODRIDGE)

強化ブレーキホース (GOODRIDGE)

昨年8月のARCA参加時にブレーキフルードを交換してから1年以上放ったらかしにしていたので、交換ついでにホースも壱号機同様ステンメッシュに替えることにしました。前回はOMPでしたが、今回は別のにしてみようと探したところ、GOODRIDGEが割合安価で見つかりました。カタログにはなぜかTSとGTD(JTDのことか?)しかありませんでしたが、OMPでは区別がなかったことからTS用を購入し取り付けました。ちなみに画像右側は昨年Garage ELF走行会のじゃんけん大会でもらったDOT4フルードです。(^^)

効果ですが、それなりという所でしょうか。前回も「激変!」とまでは行かなかったので、そんなに期待はしていませんが…(^_^;) (2004/9/26)

ヘッドライトバルブその2(IPF Super Low Beam X H7 Clear)

ヘッドライトバルブその2(IPF Super Low Beam X H7 Clear)

前回の交換から1年半が過ぎ、球切れはなかったものの明るさがかなり落ちてきたように感じたのでまた交換しました。相変わらず「青さ」を謳う商品も多いですが、それほど多くないH7バルブの中から今回は「普通に白い」ものを選びました。明るさに関しては十分ですが156の場合どうも通常の光軸が若干下向きすぎるようで、もう少し遠くを照らしてくれてもいいように思います。

ところで外したPIAAのバルブですが、表面がザラザラに荒れて細かく粉を吹いたみたいになっていました。これでは暗くなって当たり前ですな〜。 (2004/8/25)

ヘッドライトバルブ (PIAA PLATINUM SPARK H7)

ヘッドライトバルブ (PIAA PLATINUM SPARK H7)

156のヘッドライトは暗いのが難で、HIDに交換している方もいます。私はHIDの価格がさらに下がることを期待しつつ、とりあえずは高効率バルブでしのぐことにしました。バルブの交換方法は取扱説明書に載っていますが、これまたなかなか面倒です(笑)。フロントフェンダーがロービームの上に被さっていて作業空間が極めて狭いので交換はほとんど手探り、バルブ本体をどこにも触らせずにセットするのは困難です(少々触ってもOKという話もありますが)。

これで雨の夜の高速をより安全にリラックスして走れるようになればいいのですが。 (2003/2/22)

ETC車載器 (Panasonic CY-ET700D)

ETC車載器 (Panasonic CY-ET700D)

ETCサービスが始まってもう数年になりますが、私はサービス導入時から「通行料などなくして料金所ゲートを取っ払うのが本筋。料金を払うための器械にさらにお金を払うのはおかしい」と考えていました。しかし、偽造防止にかこつけたのではとどうしても勘ぐってしまう「高額ハイウェイカード廃止・ETC前払割引導入」という強引な技を出されてしまい、不本意ながらついに折れてしまいました。(^_^;)

i-logicから156用パナソニックETC取り付けステーを入手し、知り合いのお店で装着・セットアップして頂きました。いざゲートを通ってみると、料金所で停車しなくてもよいのは当たり前ながら非常に楽です(MT車の場合特に!)。思えば昔乗っていたコロナはパワーウィンドウもなかったわけで、本線料金所のような所をスムーズにパスしたいと思ったらブレーキングしながらグルグルと窓を開けておき、料金を払っていざフル加速に移ったら吹き込む風の中で今度は忙しくシフトしながらまたグルグル窓を閉め…と両手両足を千手観音のように使っていたのが非常に懐かしいです(笑)。 (2004/8/22)

シフトノブその2・リバースロック (UNICORSE ENGINEERING)

シフトノブその2・リバースロック (UNICORSE ENGINEERING)

147にメックスのシフトノブを付けたA☆24から「ええで、ええで」と上田監督ばりの(ふるっ!)口撃を受け続けて、ついに陥落してしまいました。ノブ自体は前のモモよりもさらに小振りですが、適度な重さが効いてかシフトフィールはさらに良好になりました。また、リバースロックを引き上げるとアルミ同士が当たって「カチッ」と音がするのもグッドです。

冬に冷たく夏に熱い(たぶん)のはこの際すっぱりあきらめるとしましょう!(笑) (2004/2/14)

シフトノブ (MOMO)

シフトノブ (MOMO)

シフトブーツその他を替えたときにノブはとりあえずそのままにしていましたが、最近背中を押されたこともあり?今回「何となく」替えてみました。純正ノブは少し大きめなので同じ球形で小さめのをターゲットにして、オール金属製だと熱くなったり冷たくなったりして困るので結局MOMOのアルミ&レザータイプにしました。入手元は例によって迅速なイタ雑の通販で、画像には写っていませんが6速用のシフトパターンシールも一緒に購入しました。

156V6の6MTの場合純正ノブはレバーに差し込んであるだけなので引っ張れば取れますが、私のは割と固かったこともあり勢い余ってリバースリングとその下の筒(ストッパー?)もシフトブーツごと引っこ抜いてしまい焦りました。(^_^;) 幸い壊れたパーツもなく元に戻せましたが、くれぐれも力の入れすぎに気をつけましょう…。

使用感ですが、小振りのノブは握り心地もソリッドでいい感じです。 (2003/5/17)

シート (sparco MILANO II PRESTIGE)

シート (sparco MILANO II PRESTIGE)

シートレール (UNICORSE ENGINEERING スーパーローポジション)

必ずしも純正シートに不満があった訳でもないんですが、スポーツ走行を考えるとやはり「もう少しサポートを…」という気持ちはありました。とはいえ、なまじプロテオレッド&ベージュレザーの内外装にしたために「黒のフルバケ」ではあまりにも違和感が強くなるし…というので交換は無理と半ば考えていました。

しかし、アルファロメオデイで内装のベージュに揃えた「sparco」ロゴ入りのレザーシートを2脚備えたgtvを見つけて「やっぱり欲しいなあ」と物欲が再燃(笑)。帰ってからも時々リサーチしていましたが、やはりネックは価格。さすがにレザーのリクライニングシート(当時は「SPORTIVO PRESTIGE」というモデル名でした)は高いです! それを2脚も奢った「あのgtv」を思い出すと羨ましいというより妬ましくなってきて(笑)、「やっぱ無理!」とまた諦めの心境でカタログを眺める日々に戻りました。

そんな中、8月のある日にA☆24と訪れたラ・ストラーダでシートを眺めていると「MILANO II」のスタンダードモデルがありました。値札にあったレザーモデルの価格がなぜか?他で見たよりもかなり安かったので、気づくと「今こそ積年の思いを果たすときじゃ!」とばかりに(大袈裟)オーダーを入れていました…ただしもちろん運転席用の1脚だけですが(笑)。

さすがにこの手のシートは需要も限られるとみえ、入荷までに4ヶ月以上を要しました。その間にシートレールに関してはA☆24ならびにユニコルセKさんと相談してスーパーローポジションのものをご用意頂き、シートの入荷を待ってめでたく取り付けることができました。作業の際も純正シートの取付がおかしくて取り外しにご苦労があったようで、ユニコルセさんには何かとお手数をおかけしました。

実際に座ってみると、座面が分厚いのかスーパーローポジションのシートレールをもってしてもヒップポイントは純正よりわずかに下がる程度です。背もたれは広くて156GTAに似たような感じ?ですが、座面共々クッションが堅くて乗り心地はますます直接的になりました。普通にドライブしてみての感想は、純正と比べて特にお尻あたりのサポートがよいように思います。気になる内装とのマッチングですが、全く問題ありません。これだけ色が近いとは思いませんでした。 (2003/12/27)

ロアバーその2 (OVER Racing TYPE-2)

ロアバーその2 (OVER Racing TYPE-2)

壱号機から受け継いだユニコルセの鳥居形ロアバーは、フロントパイプ異音問題に悩まされていたときにわずかに干渉した痕が見つかり外してしまっていました。しかしリアサスペンション強化パーツを組み込んだ後、やはり後のしっかり感に対してどうしても前があやふやに感じられ、もう一度ロアバーを付けることにしました。今度はフロントパイプと同じOVERの「への字形」です。

壱号機でもリア→フロントの順で補強しましたが、今回も装着後の印象は同じで感覚的な前後バランスがとれました。路面の凹凸にはかなり神経質な脚になってしまいましたが、同じようなモディファイを行った壱号機が割とフラットな乗り心地だったことを考えるとビルシュタインのダンパーが多分に影響してそうな気もします。 (2003/12/4)

ストラットタワーバー&ロアバー (UNICORSE ENGINEERING)

ストラットタワーバー&ロアバー (UNICORSE ENGINEERING)

一応両方とも壱号機からの移植パーツですが、タワーバーの方は装着期間わずか3日だったので感想を書く暇もありませんでした(笑)。

今回1ヶ月点検のついでに揃って装着して頂きましたが、ステアリングのがっしりした感じが増したとはいえ壱号機の時ほど変わった印象がないのはなぜでしょう? まあ他にも異なるところが多すぎるので比べることは無意味かもしれませんが…。 (2002/1/28)

エアコンルーバー (GTV・Spider用)

エアコンルーバー (GTV・Spider用)

156が昨年フェーズ2に変わったときにインテリアのデザインも変更され、エアコンの吹き出し口に細いシルバーの縁取りがつきました。これが欲しくてずっと思案していたんですが、幸運にも入手することができました…ただしこれはgtv・spider用で、縁はメッキではありません。

これまでにもエアコンダイアルリングのように上から貼るタイプのリングは発売されていましたが、個人的には視覚的に「うるさく」なりそうな気がしたので手を出すのを躊躇していました。これは純正品だけにさり気なさがいい感じだと思います。 (2003/10/17)

強化パラレルリンク&強化リアスタビライザー&テンションロッド (UNICORSE ENGINEERING)

強化パラレルリンク&強化リアスタビライザー&テンションロッド (UNICORSE ENGINEERING)

ダンパーをビルシュタインに換えてリアの落ち着きも増した感があったのでとりあえずそれ以上の強化を行わずにいましたが、8月のARCで高速からのフルブレーキング時にリアが振れ出して非常に怖い思いをしたこともあり、弐号機でも壱号機と同様にパラレルリンクを導入することにしました。加えて、今回は強化リアスタビライザーと発売されたばかりのテンションロッドも同時に装着しました。

壱号機の時に感じたのと同様に、コーナリング時にもリアはビタッと安定するようになり、リアの状態を腰で感じ取りやすくなりました。。今回はスタビライザーも換えたので当然ながらロールも少なくなりましたが、これはフロントの回頭性にも好影響を及ぼしているように思います。前回は路面の凹凸に神経質になった感じもありましたが、今回はダンパーを換えた時点で同様な変化があったせいか?そういう面での変化は感じられません。それなりに値は張りますがお勧めです。 (2003/10/5)

※ なお、テンションロッドは既に生産が終了しています。(2006/2)

カーボンケブラー・ストレートインテークダクト (naughty)

カーボンケブラー・ストレートインテークダクト (naughty)

156V6のインテークダクトにはサブチャンバーが付いています。壱号機('99式)では箱状のチャンバーのみだったと思いますが、弐号機だと下にも虫垂のように伸びています。エアフィルターキットの中にはストレートチャンバー付きのものもあったりしますが、単にダクトをストレートにしたらどう変わるのか?とかねがね興味深く思っていたらネットオークションにカーボン製のダクトが出てきたのでほとんど好奇心のみで入手しました。

このダクトは純正よりも径が大きく、取り付けの時にかなり無理してバンドを締めました(ネジ留め式に替えた方がいいかもしれません)。取り付け後の変化ですが、スロットルを大きく開けたときに「シャー」という音が「注意すれば聞こえる」程度です。普通に乗っている限りその他の変化は特に感じられませんでした。とりあえず目立ったデメリットがなく、エンジンルームの見栄えはかなり良くなるのがポイントでしょうか。 (2003/3/2)

25000kmほど使ったK&Nのエアフィルターを洗浄したら吸気音が結構目立つようになりました。そこで試しに一度純正のインテークに戻すと静かなこと! 他に気づいた点としては、ストレート化により4000rpmあたりを境にトルクの盛り上がり感が出る(半面低回転で痩せた感じが…)・スロットルレスポンスが敏感になる(街乗りではやや過敏?)というところです。何より音ははっきり変わりましたので、装着時の印象は撤回させて頂きます。(^_^;) (2003/9/20)

エアコン添加剤 (NUTEC CompBOOST NC-200)

エアコン添加剤 (NUTEC CompBOOST NC-200)

ユニコルセでカーボンフットレストカバーを付けていただくときに目に留まり、価格が手頃なこともあり勢いで(?)入れていただきました。エアコン内部のフリクション低下により動作時のエンジンパワー低下を防ぐのが主な効果ですが、元々トルクに余裕のあるV6ではあまり目立った効果を期待していませんでした(小排気量車でははっきりわかるそうです)。入れてみての感想ですが、パワーロスは元々意識するほどでもなかったのでおいといて、エアコンの効きがよくなりました。猛暑の中でもエアコンONと共に室温が早く下がるようになり、設定温度も1℃上げることになりました(笑)。コストパフォーマンスは上々だと思います。 (2003/8/9)

カーボンフットレストカバー (UNICORSE ENGINEERING)

カーボンフットレストカバー (UNICORSE ENGINEERING)

最近カーボンペダルセットと純正のフットレストとのマッチングが気になってきたので、フットレストにもカーボンパネルのカバーを付けることにしました。機能的には全く変わらないと思いますが(笑)、これで見た目の違和感も軽減されました。 (2003/8/9)

等長フロントパイプ (OVER Racing)

等長フロントパイプ (OVER Racing)

もう改めて説明の必要がないほどその効果はあちこちで喧伝されていますね。壱号機ではメックスのフロントパイプ(以下FP)とマフラーを付けていましたが、今度はアイドリング〜中速域の「ドロドロ感」軽減を主な目的として、後はあえてそのままでまず前を換えることにしました。

前回はメックス製しかなかったFPも、今はアーキュレー・オーバーに加えて三和トレーディングも驚異の?プライスで登場するなど選択肢が増えました。さてどうするか?「再びメックス」というのも芸がないし…とアレーゼで話しているとオーバーを薦められました。当時オーバーのFPは2000年までのモデルしか対応していないと広告にも但し書きが付いていましたが、2001年モデル対応のものをワンオフで作っていただけるとの事で、「それでは」と注文しました。

そして待つこと4ヶ月余り…。装着により目論見通りノーマルのドロドロ感は消え失せ、体感上特に低中速域でレスポンスが上がっています。壱号機のメックスでみられたFPからの「シュワー」という気流音や気配は感じられず、特にFP自体は音を発していないようです。初めの取付時点ではO2センサーと遮熱板が干渉して異音を発していましたが(よくある事のようです)、遮熱板を曲げて逃がしてもらい解決しました。なお、既に装着しているユニコルセのFP対応型ロアバーとは干渉しませんでした。

今回の交換でますます「156V6の排気系モディファイはまずFPから」という意を強くしました。上記のようにメイクごとの細かな違いはあるかと思いますが、自信を持ってお勧めできます。 (2002/8/20)

12ヶ月点検を昨年12月に行ってから、全開加速時やギャップ通過時などにですが装着当初に聞かれたタイプの「ココココッ!!」という異音が再発するようになりました。アレーゼで点検をしていただきましたが、FPを外してみたところ特に干渉したような痕はありませんでした。装着した状態で揺らすと集合部の後にあるメッシュ状の部分(緩衝部?)からカタカタ音がするため、ここからの音である可能性が高いと判断されました。そこで一旦(残念ながら)FPを純正に戻すこととなりました。 (2003/4/13)

今後の対応に思案していた矢先、自らもArqray製FP装着時に異音に悩まされた福岡のスポーツワゴンオーナーGreyHairさんから情報(自験例)を頂きました…「ノーマルFP用ステーを留めるボルトと干渉しているのでは?」。実は同じ事をらぶつーさんのHPに書いておられたのですが(^_^;)、私はアレーゼの「メッシュ部分」を信じ込んでいたためこちらは恥ずかしながら頭から抜けていました。

改めて自分のFPを調べると、確かに問題のボルトに近い部分に直径5mmほど円形に削れた痕がある! これはやはり原因の可能性が高い!!というわけで、対応策を施しました。GreyHairさんからは「干渉しているボルトに留まっているノーマルステーを外してその分締め込み、FPとの隙間を増やす」と教えて頂きましたが、作業上の都合で実際には「干渉しているボルトを外してステーをずらすと共にワッシャーを外し、改めてそれらの厚み分締め込む」という行程にしました。

ユニコルセのロアバーにもわずかに擦った痕が見られたので取り外すことになったのは計算外でしたが、ともあれこれで重大な異音は消失しました。有益な情報を提供して頂いたGreyHairさんはもちろんのこと、怪しい天気の中ウマをかけた156の下に潜る面倒な作業を買って出てくれた弟には大きな感謝をしたいと思います。(^^) <(_ _)> (2003/4/19)

リッツ・スーパーヒューズ (リッツソリューション)

リッツ・スーパーヒューズ (リッツソリューション)

ある時αswocのBBSを読んでいたらヒューズによる電気系チューンが話題になっていました。あれこれ調べてみるとアーシングと同様の効果があるようでしたが、中でもオーディオの音質への効果に目を付けた(製造元の高柳電機工業はクラリオンの代理店もしています)私はさっそく近くの取扱店を探しました。大阪の「ウインクラフト」が最も近かったので(近畿以西では他に兵庫に一つだけでした)さっそくお伺いして付けていただくことにしました。

このヒューズ、「伝送機能をアップする」というのが謳い文句ですが、そのメカニズムについては公式には何の説明もありません。さらに「極性」があって、間違った向きに取り付けると効果が十分に得られず装着は取扱店で行うこととされています。こう聞くと結構怪しげな感じもしましたが、モノがヒューズなので仮に不具合があってもすぐに元に戻せるし…という軽いノリでいました。実際の装着ですが、ヒューズを両方向で試しに取り付けてそれぞれのブリッピングに対する反応を見て正しい取り付け方向を決めるという方法をとります。確かに方向が変わると反応も変わりました。

結局ステアリングホイール右下のボックス内にある15個のヒューズを取り替えてもらいましたが、驚いたことに効果は目に見えて現れました。ヘッドライトははっきりと明るく、オーディオの音はより鮮明に、スロットルレスポンスもより一層鋭くなりました。エンジン音も確かに静かに、特にクルージングにおいては風切り音やパターンノイズに隠れてほとんど聞こえないくらいになりました。アーシングでも同じような種類の効果が得られましたが、これはお勧めしたいと思います。 (2003/3/29)

鍛造アルミホイール (B-Sportivo 7J-16 +33)

鍛造アルミホイール (B-Sportivo 7J-16 +33)

壱号機ではBBSの17インチを履かせていましたが、今回は特に替えるつもりはない…はずでした(笑)。しかし気がつけばなぜか雑誌やネットでホイールを物色している自分がいたわけで。

今回は日本仕様純正と同じ16インチがターゲットでしたが、世のアフターパーツの主流は17・18インチで、156に履ける16インチのものは種類が少ないんですね。壱号機の時にも候補に挙がったB-Sportivoは軽くてデザインもいいなと思っていたのですが、お値段(定価1本5万円)の点から二の足を踏んでいました。他にはなかなか好みに合うものがないのでもう交換するのはやめようかと思っていたら、ネットオークションで(またかい!)出品されていた中古品を発見! 色も一番好きなシャンパンゴールドなのでさっそく入札、運良く落札できました。

タイヤの履き替えに併せて装着しましたが、オフセットが純正より8mmほど小さくリム幅も0.5インチ大きいのでホイール外縁は15mmほど外へ出ます。デザイン自体がシンプルでタイヤのサイドウォールもバンッと張り出して見えるので、今時の大径ホイール&扁平タイヤを見慣れた目には何だかちょっと古い車に見える気もします(笑)…これはこれでいいんですが。あと、このホイールは1本5.25kgと非常に軽く(純正は9kg台)、走っていてもタイヤがよく(気持ち悪いくらい?)路面に追従するのがわかります。足回りのバタつき感もほとんどなくなり乗り心地も良くなりました。

ちなみに…「B-Sportivo」は徳島のショップ「B-Style」のブランドですが、このホイール自体はNEEZの「MS6S」にデザイン・スペックとも非常に似ています。もしかしたらMS6SのOEMなのかもしれません(あくまで私の推測、未確認です)。 (2003/3/15)

カーボンペダルセット (UNICORSE ENGINEERING)

カーボンペダルセット (UNICORSE ENGINEERING)

なぜ今の時代にわざわざMT車を選んで乗るのか?と訊かれれば、まず「操縦を楽しむため」と答えます(ほかにも理由はありますが)。そうでなければこんな車買ってないです(爆)。

オリジナルがLhdの車がRhd化するとペダルレイアウトに難が出ることがありますが(あと、ブレーキのタッチも)、156の場合はブレーキとアクセルペダルの段差が小さくていわゆるヒール&トウがしにくいとよく指摘されています。私も壱号機の時はブレーキペダルに市販のアルミペダルをかぶせて乗っていましたが、今回はブレーキペダルに厚みをもたせたペダルセットが販売されているので(他にNORDからも出てます)乗ってしまいました。

装着後はさすがにペダル操作がしやすくなりました。さらにペダル自体がゴムからカーボンに変わってソリッドになったため、ペダルタッチ自体も確かになりました。ブレーキ・クラッチペダルにはすごく効く滑り止めが施されていますが(軍艦の甲板に用いられる素材だそうです)、あまり「よそ行き」の靴で運転しないほうがいいかもしれません…(^_^;) それでも、306に付けていたsparc○のアルミペダルがあっという間に滑り止めのゴムが削れて滑りまくりになったことを思えば「滑らない」安心感は頼もしいです。ちなみに、私は以前から履いているドライビングシューズで対応しています。 (2002/12/18)

ステアリング(MOMO ZAGATO)

ステアリング(MOMO ZAGATO)

純正ステアリングのデザインもなかなかのものですが(エンブレムが付くだけでよく見えるかも…)、慣性重量の軽さに惹かれて…というよりイタ雑のHPで見たMOMO ZAGATOにピンときて半ば衝動的に「付けよう」と思い立ち、気づくと通販の手続きを終えてました(笑)。それまで「ステアリング換えたいなー」と思いつつ候補を決めかねていたんですが、SZ(ES30)や確か初代NSX-Rにも標準で付いていたこのステアリングはまさにドンピシャでした…これが4月のことです。

適合するボスですが、エアバッグ警告灯キャンセラー付きのものを幸運にもアルファデイ(5月)のSpeed Shop FIIさんのブースで入手できました。装着が7月まで延びたのは単に任意保険のエアバッグ割り引き取り消し手続きを延ばしてただけです。(^_^;)

ボスに説明書があり取付は自分で容易にできました(24mmのソケットレンチが必要)。外した純正ステアリングは結構重かったです! 純正のセンターオフセットもなくなりましたが、その分上にチルトしてもメーターの上外側は当然見えなくなりました。

操舵感ははっきりと軽くダイレクトになりました。リムはむしろ純正よりも細いようで、手を添えるように持つとイイ感じです。(^^) (2002/7/7)

アーシング(アースボンディング) (Ricky Bell)

アーシング(アースボンディング) (Ricky Bell)

アース線自体は壱号機からの流用ですが、壱号機では「バッテリー〜左ストラットタワー〜後バンク〜前バンク〜右ストラットタワー」と直列につないでいたのを、「バッテリー〜左ストラットタワー・前バンク・スロットルボディ」と「前バンク〜後バンク」のように並列にしてみました。

1年ちょっと乗った後施行した壱号機では前後で変化が感じられましたが、新車で行った弐号機では正直なところあまり分かりませんでした。長期的なアース不良を防ぐくらいの意味はあるかもしれませんが。 (2002/3/31)

エアフィルター (K&N)

エアフィルター (K&N)

壱号機からの移植パーツです。洗浄・再利用が効くのがミソですが、取り付けは非常に面倒くさいです。(^_^;) (2002/3/23)

カーボンルックドアインナーカバー (イタリア自動車雑貨店)

カーボンルックドアインナーカバー (イタリア自動車雑貨店)

壱号機からの移植パーツです。今回も固定ネジの蓋や後席灰皿にカーボンシートを貼っています。 (2002/3/16)

サイドブレーキカバー(MOMO)・レザーシフトブーツ&サイドブレーキブーツ(イタリア自動車雑貨店)

サイドブレーキカバー(MOMO)・レザーシフトブーツ&サイドブレーキブーツ(イタリア自動車雑貨店)

純正のシフトブーツとサイドブレーキブーツはビニールレザーなんですね。機能的には何ら問題ないんですが、雰囲気重視のモディファイとして行ってみました。ブーツ類は革・ステッチとも黒のものを選びましたが、付けてみるとちょっと地味な感じで(笑)赤ステッチでもよかったかな?という気もします。

サイドブレーキカバーはMOMOの革&カーボン模様のものにしました。装着時にブーツとのジョイント部分をきつく締めすぎてクラックを入れてしまいました(泣)。ネジの締め付けは程々に…。

シフトノブはとりあえず現状維持です。サイドブレーキとの兼ね合いで行けばMOMOのカーボンルックのがよさそうですが、ありがちな「夏熱く冬冷たい」現象に陥りそうな気がして…(^_^;) (2002/3/3)

ドリンクホルダー (OVER Racing)

ドリンクホルダー (OVER Racing)

壱号機からの移植パーツです。やっぱりドライブに飲み物は欠かせません! (2002/1/1)

ドアロックピン (UNICORSE ENGINEERING)

ドアロックピン (UNICORSE ENGINEERING)

壱号機からの移植パーツです。離れていてもドアロックの状態が分かりやすいというメリットもあります。(^_^;) (2001/12/29)

エアコンダイアルリング (MEXC-S)

エアコンダイアルリング (MEXC-S)

壱号機からの移植パーツです。もう水や空気のような存在と化してしまいました(笑)。 (2001/12/29)

スタッドレスタイヤその4 (MICHELIN X-ICE XI3 205/55R16 94H XL)

スタッドレスタイヤその4 (MICHELIN X-ICE XI3 205/55R16 94H XL) スタッドレスタイヤその3 (MICHELIN X-ICE XI2 205/55R16 91T)

スタッドレスタイヤその3 (MICHELIN X-ICE XI2 205/55R16 91T) スタッドレスタイヤその2 (BRIDGESTONE BLIZZAK REVO1 205/55R16 89Q)

スタッドレスタイヤその2 (BRIDGESTONE BLIZZAK REVO1 205/55R16 89Q) スタッドレスタイヤ (BRIDGESTONE BLIZZAK MZ-03 205/55R16 89Q)

スタッドレスタイヤ (BRIDGESTONE BLIZZAK MZ-03 205/55R16 89Q) タイヤその4 (MICHELIN PRIMACY 3 205/55R16 91W)

タイヤその4 (MICHELIN PRIMACY 3 205/55R16 91W) タイヤその3 (MICHELIN PRIMACY LC 205/55R16 91W)

タイヤその3 (MICHELIN PRIMACY LC 205/55R16 91W) タイヤ (PIRELLI P ZERO ROSSO 205/55ZR16 91W)

タイヤ (PIRELLI P ZERO ROSSO 205/55ZR16 91W) 圧縮圧力回復剤 (NUTEC CompBOOST NC-202)

圧縮圧力回復剤 (NUTEC CompBOOST NC-202) バッテリーその4 (Panasonic CAOS WD 71-28L)

バッテリーその4 (Panasonic CAOS WD 71-28L) バッテリーその3 (Panasonic N-571L28B/WD)

バッテリーその3 (Panasonic N-571L28B/WD) バッテリーその2 (BOSCH Silver S-7H)

バッテリーその2 (BOSCH Silver S-7H) バッテリー (HAWKER BATTERY ODYSSEY PC1200)

バッテリー (HAWKER BATTERY ODYSSEY PC1200) イリジウム・スパークプラグ (DENSO IRIDIUM TOUGH VK20)

イリジウム・スパークプラグ (DENSO IRIDIUM TOUGH VK20) 今度も40000km走行で定期点検のついでに同じVK20に交換しました。今回はA☆24より新旧プラグの比較画像をもらったので、掲載します。交換後の感想はこれまでと同じです。 (2009/11/21)

今度も40000km走行で定期点検のついでに同じVK20に交換しました。今回はA☆24より新旧プラグの比較画像をもらったので、掲載します。交換後の感想はこれまでと同じです。 (2009/11/21)

各種ケミカル (WAKO'S EF・RECS・F-1・PAC-R)

各種ケミカル (WAKO'S EF・RECS・F-1・PAC-R) ダークヘッドライトハウジングその2 (GTAハロゲンヘッドライト仕様用純正品)

ダークヘッドライトハウジングその2 (GTAハロゲンヘッドライト仕様用純正品) ダークヘッドライトハウジング (ASSO International)

ダークヘッドライトハウジング (ASSO International) ダンパーその1&3 (BILSTEINノーマルストローク→ショートストローク)

ダンパーその1&3 (BILSTEINノーマルストローク→ショートストローク) モンローのダンピング低下が目立ってきたのでビルシュタインを押入から引っ張り出し、京都ホイールセンターを通じてビルシュタインサービスセンター(エナペタル)にオーバーホール・ショートストローク加工を依頼しました。フロントは問題ありませんでしたが、リアはスプリングを受ける皿?部分のサビがひどく再利用困難だったので、諦めてショートストロークの新品(VE3-4721)を購入しました。交換はフロントのアッパーマウントも併せて行いました。

モンローのダンピング低下が目立ってきたのでビルシュタインを押入から引っ張り出し、京都ホイールセンターを通じてビルシュタインサービスセンター(エナペタル)にオーバーホール・ショートストローク加工を依頼しました。フロントは問題ありませんでしたが、リアはスプリングを受ける皿?部分のサビがひどく再利用困難だったので、諦めてショートストロークの新品(VE3-4721)を購入しました。交換はフロントのアッパーマウントも併せて行いました。 ダンパーその2 (MONROE Reflex)

ダンパーその2 (MONROE Reflex) フロントブレーキローターその2 (DIXCEL)

フロントブレーキローターその2 (DIXCEL) ブレーキローター (DELPHI Lockheed Standard)

ブレーキローター (DELPHI Lockheed Standard)

フロントブレーキパッドその2 (ALFA SPORT ハイスタンダードパッド)

フロントブレーキパッドその2 (ALFA SPORT ハイスタンダードパッド) フロントブレーキパッド (RAM'S GP4-7RS)

フロントブレーキパッド (RAM'S GP4-7RS) リアブレーキパッド (DELPHI Lockheed Type SA)

リアブレーキパッド (DELPHI Lockheed Type SA) HIDコンバージョンキットその2 (BULLBAT H7キット)

HIDコンバージョンキットその2 (BULLBAT H7キット) HIDコンバージョンキット (ZMAX H7Sキット 6000K)

HIDコンバージョンキット (ZMAX H7Sキット 6000K) リアサイレンサーその2 (UNICORSE ENGINEERING Type2

リアサイレンサーその2 (UNICORSE ENGINEERING Type2  センターパイプ&リアサイレンサー (ANSA SPORT)

センターパイプ&リアサイレンサー (ANSA SPORT) 強化トルクロッド (UNICORSE ENGINEERING)

強化トルクロッド (UNICORSE ENGINEERING) ルームランプ (166純正品)

ルームランプ (166純正品)

【その9…プロセッサー・ナビゲーション装着】

【その9…プロセッサー・ナビゲーション装着】

【その8…ヘッドユニット交換】

【その8…ヘッドユニット交換】 【その7…スピーカー総入れ替え】

【その7…スピーカー総入れ替え】 ユニットがだいたい決まれば次は肝心のインストールですが、今回は上記ブランドの両方を扱っている京都の中島カーサウンドサービスの門を叩きました。CG誌で中島氏の「凝り性」ぶりは存じ上げていたものの、思いきり玄人向けのお店なんじゃないかと勝手に思っていたので初めて訪れる時は正直かなり勇気が要りました。いざお話してみると非常に真摯な方で、数回の相談の結果PHASSの10cm2way(ツィーター:AT20・ウーファー:MW4415AL・ネットワーク:PX240HG-W改)をバイワイヤリングで駆動することになりました。

ユニットがだいたい決まれば次は肝心のインストールですが、今回は上記ブランドの両方を扱っている京都の中島カーサウンドサービスの門を叩きました。CG誌で中島氏の「凝り性」ぶりは存じ上げていたものの、思いきり玄人向けのお店なんじゃないかと勝手に思っていたので初めて訪れる時は正直かなり勇気が要りました。いざお話してみると非常に真摯な方で、数回の相談の結果PHASSの10cm2way(ツィーター:AT20・ウーファー:MW4415AL・ネットワーク:PX240HG-W改)をバイワイヤリングで駆動することになりました。

お店に156を預けたのは1月20日頃で車が仕上がったのは3月半ばと、インストールにはほぼ2ヶ月を要しました。本領発揮にはまだ月日と調整が必要ですが、現状でも特にアコースティック音楽では楽器の周りの気配まで伝わってくるようで非常にいい感じです。 (2005/3/16)

お店に156を預けたのは1月20日頃で車が仕上がったのは3月半ばと、インストールにはほぼ2ヶ月を要しました。本領発揮にはまだ月日と調整が必要ですが、現状でも特にアコースティック音楽では楽器の周りの気配まで伝わってくるようで非常にいい感じです。 (2005/3/16)

【その6…アンプ交換ふたたび】

【その6…アンプ交換ふたたび】 【その3…サブウーファー導入】

【その3…サブウーファー導入】 結果的に「クロスオーバー+アンプ2台」という大袈裟なシステム構成(下図)になってしまいましたが(自分でも「あほか」と思います…)、フロント2chとサブウーファーを鳴らすだけならアンプ内蔵ヘッドユニットだけでも可能です。(^_^;) 最近はデジタルクロスオーバーまで内蔵した機種もありますね。私は「それまでのシステムを生かしつつ」を続けたのでこういうシステムになりましたが、一から組むならこんなことは普通しないでしょう…。

結果的に「クロスオーバー+アンプ2台」という大袈裟なシステム構成(下図)になってしまいましたが(自分でも「あほか」と思います…)、フロント2chとサブウーファーを鳴らすだけならアンプ内蔵ヘッドユニットだけでも可能です。(^_^;) 最近はデジタルクロスオーバーまで内蔵した機種もありますね。私は「それまでのシステムを生かしつつ」を続けたのでこういうシステムになりましたが、一から組むならこんなことは普通しないでしょう…。 【その2…アンプ交換】

【その2…アンプ交換】 【その1…壱号機からの移植・ショップによるインストール】

【その1…壱号機からの移植・ショップによるインストール】 車高調整式サスペンションシステム (UNICORSE ENGINEERING CS01)

車高調整式サスペンションシステム (UNICORSE ENGINEERING CS01) 強化ブレーキホース (GOODRIDGE)

強化ブレーキホース (GOODRIDGE) ヘッドライトバルブその2(IPF Super Low Beam X H7 Clear)

ヘッドライトバルブその2(IPF Super Low Beam X H7 Clear) ヘッドライトバルブ (PIAA PLATINUM SPARK H7)

ヘッドライトバルブ (PIAA PLATINUM SPARK H7) ETC車載器 (Panasonic CY-ET700D)

ETC車載器 (Panasonic CY-ET700D) シフトノブその2・リバースロック (UNICORSE ENGINEERING)

シフトノブその2・リバースロック (UNICORSE ENGINEERING) シフトノブ (MOMO)

シフトノブ (MOMO) シート (sparco MILANO II PRESTIGE)

シート (sparco MILANO II PRESTIGE) ロアバーその2 (OVER Racing TYPE-2)

ロアバーその2 (OVER Racing TYPE-2) ストラットタワーバー&ロアバー (UNICORSE ENGINEERING)

ストラットタワーバー&ロアバー (UNICORSE ENGINEERING)

エアコンルーバー (GTV・Spider用)

エアコンルーバー (GTV・Spider用)

強化パラレルリンク&強化リアスタビライザー&テンションロッド (UNICORSE ENGINEERING)

強化パラレルリンク&強化リアスタビライザー&テンションロッド (UNICORSE ENGINEERING) カーボンケブラー・ストレートインテークダクト (naughty)

カーボンケブラー・ストレートインテークダクト (naughty) エアコン添加剤 (NUTEC CompBOOST NC-200)

エアコン添加剤 (NUTEC CompBOOST NC-200) カーボンフットレストカバー (UNICORSE ENGINEERING)

カーボンフットレストカバー (UNICORSE ENGINEERING) 等長フロントパイプ (OVER Racing)

等長フロントパイプ (OVER Racing) リッツ・スーパーヒューズ (リッツソリューション)

リッツ・スーパーヒューズ (リッツソリューション) 鍛造アルミホイール (B-Sportivo 7J-16 +33)

鍛造アルミホイール (B-Sportivo 7J-16 +33) カーボンペダルセット (UNICORSE ENGINEERING)

カーボンペダルセット (UNICORSE ENGINEERING) ステアリング(MOMO ZAGATO)

ステアリング(MOMO ZAGATO) アーシング(アースボンディング) (Ricky Bell)

アーシング(アースボンディング) (Ricky Bell) エアフィルター (K&N)

エアフィルター (K&N) カーボンルックドアインナーカバー (イタリア自動車雑貨店)

カーボンルックドアインナーカバー (イタリア自動車雑貨店) サイドブレーキカバー(MOMO)・レザーシフトブーツ&サイドブレーキブーツ(イタリア自動車雑貨店)

サイドブレーキカバー(MOMO)・レザーシフトブーツ&サイドブレーキブーツ(イタリア自動車雑貨店) ドリンクホルダー (OVER Racing)

ドリンクホルダー (OVER Racing) ドアロックピン (UNICORSE ENGINEERING)

ドアロックピン (UNICORSE ENGINEERING) エアコンダイアルリング (MEXC-S)

エアコンダイアルリング (MEXC-S)